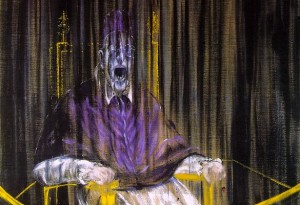

Der Papst schreit

Der Papst schreit Ewa Hess | 28. Februar 2013 – 09:05 Francis Bacons obsessiv gemalten Bilder des schreienden Papstes gehören zu den erschütterndsten Bildern der Nachkriegszeit. Er malte 45 Variationen des berühmten Porträts von Diego Velázquez, auf dem Papst Innozenz X. abgebildet ist. Doch während auf dem Bild des Spaniers (gemalt 1650) der Papst mürrisch und misstrauisch dreinschaut, malte ihn Bacon schreiend. Hier einige Gedanken dazu (es ist der Text meiner Kolumne «Expecting Art» für die Aprilnummer der Kulturzeitschrift «Du»). Als Benedikt XVI demissionierte, tauchte Innozenz X aus der Versenkung auf. Aber was sage ich: Versenkung. Die gab es ja nur in meinem Kopf. In Tat und Wahrheit stolpert man über Francis Bacons schreiende Päpste geradezu. Erstens gibt es ihrer fünfundvierzig. Ja, 45 schreiende Päpste – wenn man sich vorstellt, dass sie nebeneinander hängen, wird man fast wahnsinnig. Zweitens gehören einige unter ihnen zu den teuerst gehandelten Leinwänden unserer Zeit (erst im November ging eins bei Sotheby’s für 29.7 Millionen Dollar weg). Und drittens sind sie alle so intensiv, dass sie, einmal gesehen, dem Betrachter immerfort hinterherschreien. Nur mit konzentrierter Willenskraft bringt man sie wieder aus dem Kopf. Was mir bisher gut gelungen ist. Erst als Papst Ratzinger mit leiser Stimme das Unerhörte verkündet hatte, dass er nämlich geht, einfach so seinen Rücktritt auf den letzten des Monats Soundso angekündigt hat, ganz als wäre er nicht Stellvertreter Gottes auf Erden sondern sein angestellter Buchhalter mit Kündigungsfrist und Vertrag, da explodierte dieser Schrei jäh im Schädel. Uaaaaaaaaah. Den Papst hats verjagt. Der rätselhafte Entschluss des Papstes hat Gemeinsamkeiten mit dem rätselhaften Bild. Denn da ist einerseits ein konservativer Papst, der seinem Vorgänger Johannes Paul II eine Stütze und ein Berater war und aus nächster Nähe zusehen durfte, wie der andere seinen Kampf mit Krankheit, Müdigkeit und dem Alter vor den Augen der ganzen Welt zelebrierte – ohne je daran zu denken, die heilige Pflicht niederzulegen. Und Ratzinger wäre nicht Ratzinger, wenn er nicht bemerkt hätte, wie dieses Verhalten auch strategisch einen starken christlichen Kontrapunkt zur Entsorgungsmentalität unserer Zeit setzte. Nein, aus Müdigkeit hat er kaum resigniert. Was war aber dann der Grund für Ratzingers Rücktritt? Steht es um unsere Welt und die katholische Kirche mittendrin wirklich so schlimm bestellt, dass er diese Bürde auf seinen 86-jährigen Schultern nicht mehr tragen konnte? «Es scheint, als wolle das Böse ständig die Schöpfung Gottes beflecken, um Gott zu widersprechen und seine Wahrheit und Schönheit unerkennbar zu machen», flüsterte der Papst bei einem seiner letzten Auftritte. Wenn das kein stummer Schrei war. Die in ihrer Schönheit bedrohte Schöpfung ist ja andererseits auch Bacons Thema. Er wollte den Schrei des Papstes, eigentlich jedes Bild, «schön» hinkriegen. «Ich wollte den Schrei des Papstes als etwas darstellen, welches die Intensität und die Schönheit von Monets Sonnenuntergang haben würde», sagte er anfangs der siebziger Jahre zu seinem Vertrauten Peter Beard. Da hatte er vom Papst-Sujet schon seit einer Weile Abschied genommen – seit der Mitte der Sechziger Jahre liess diese Obsession nach. Es war eine Besessenheit, die ihresgleichen sucht. Während zwanzig Jahren hat das ursprünglich von Diego Velázquez 1650 gemalte Bildnis vom Papst Innozenz X den irischen Gegenwartsmaler Bacon gefangen gehalten. Wenn er das das Velázquez-Bild irgendwo abgebildet sah, kaufte er das Buch, riss die Seite mit dem Papst heraus und pinnte sie an die Wand seines Ateliers in London. Als er aber 1954 nach Rom fuhr, entschied er sich gegen den Besuch des Originals, welches dort in der Sammlung Doria Pamphili hängt – ganz so, als ob er vor dieser Begegnung Angst haben würde. Zwanzig Jahre, in welchen er immer wieder den schreienden Papst malte, haben Bacon nicht einmal an den Rand des Verstädnisses herangeführt. Als er die Päpste aufgab, war es nicht, weil er ihr Geheimnis ergründet hatte. Nein, nein. Es wurde ihm schlicht zu blöd. «Silly», das war sein Wort. Er nahm es dem Sujet übel, dass es ihn so lange genarrt hat, ohne ihn wirklich hereinzulassen: «Ich mag diese Päpste wirklich nicht», sagte er zu Peter Beard. «Wenn der Papst schrie, schrie das Bild nicht. Ich hätte es viel besser machen können». Was ja aus heutiger Sicht überhaupt nicht stimmt. Der von einem Vorhang erstickte Schrei des Papstes, kombiniert mit seiner starren Sitzhaltung auf dem Thron, der auch ein elektrischer Stuhl sein könnte, gehört zu den erschütterndsten Bildern der Nachkriegszeit. Es ist eine schmerzhaft erstickte Intensität in diesem Schrei drin: der lautlos geöffnete Maul mit Zähnen, die unnatürliche Körperhaltung, die Hände, die sich krampfhaft um die Armlehnen schliessen. Dass es sich um einen Ausdruck der vergangenen Kriegsgreuel handelt, und dass mit dem Bild des Papstes die zwiespältige Rolle der katholischen Kirche im Zweiten Weltkrieg symbolisiert wurde, gehört denn auch zu den häufigen Interpretationen dieser Bildserie – natürlich nebst vieler anderen. Wie könnte es bei Bacon anders sein. (Im Übrigen hat man in seinem Atelier durchaus auch Bilder von Pius XII gefunden, dem Kriegspapst, der trotz seines Wissens um den Holocaust lange und hartnäckig schwieg, was immer noch ein wundes Thema innerhalb der katholischen Kirche ist.) Der ursprüngliche Velázquez-Papst, Innozenz X, schreit ja nicht. Er schaut mürrisch und misstrauisch drein, die zusammengepressten Lippen verraten einen illusionslosen Machtpolitiker. Innozenz X, aus der Prinzenfamilie der Pamphilis, stand unter der Fuchtel seiner geldgierigen Schwägerin Olimpia Maidalchini, führte selbst ein strenges Regiment und war für seinen Zorn bekannt. Er soll das gnadenlose Porträt mit dem säuerlichen Spruch «troppo vero», zu wahr, kommentiert haben. Der Schrei ist Bacon aus anderen Quellen zugefallen. Da war einerseits ein Buch über Mundkrankheiten, das ihn seit früher Jugend fasziniert hat. Und auch der Schrei des vom Gewehrfeuer niedergestreckten Kindermädchens in der berühmten Treppensequenz des Films «Panzerkreuzer Potemkin» von Sergej Eisenstein. «Potemkin» ist ein Stummfilm, auch dieser schreckliche Schrei bleibt also lautlos. Michael Peppiatt, Francis Bacons Biograph, erinnert sich in seinem Erinnerungsband «Gespräche in der Nacht» an lange Nächte mit Bacon im Colony Room, dem Lieblingsclub des Malers in Soho, und wie in ihnen ein Riss aufklaffen konnte. Nach Stunden des Redens und des Trinkens, beschreibt Peppiatt, «riss etwas auf, eine Lücke, ein Spalt», plötzlich