Baselitz‘ Welt

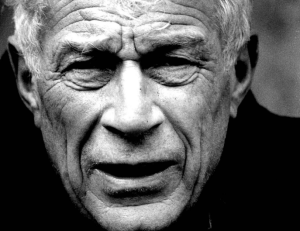

Baselitz‘ Welt January 22, 2018 Ewa Hess Der Neu-Basler Georg Baselitz, 80, hält anlässlich der Eröffnung seiner grossen Retrospektive in der Fondation Beyeler in Riehen genüsslich Hof. Er ist gut gelaunt – mit der Ausstellung hat er gleichsam sein frühes Schaffen wieder neu entdeckt. Und er ist begeistert. «Haben Sie diese Fuss-Gemälde gesehen?» fragt er mich stolz. «Da war ich erst 25 Jahre alt.» Tatsächlich ist es ein grossartiges Werk, das sich hier präsentiert, zusammen mit den neuen Remix-Gemälden, welche die alten Motive heller und vergeistigter interpretieren. Es entspinnt sich ein Gespräch über die Malerei, die Politik und die grossen unterschiede zwischen Ost und West. Georg Baselitz, zu Ihrem 80. Geburtstag steht Basel mit zwei Ausstellungen ganz im Zeichen Ihrer Kunst. Warum Basel, nicht Berlin? Ist das eine Fangfrage? Meine entscheidenden Bilder sind zwar in Berlin entstanden, doch in Berlin gibt es keine offizielle Reaktion auf Geburtstage, auch wenn sie hoch und rund sind. Zumindest mich betreffend nicht. Sie sind seit einem Jahr auch Basler, nicht wahr?Sie meinen den Ausweis B, C oder D? Ja, ich habe so etwas… Was hat Sie dazu bewogen, in die Schweiz zu ziehen?Einfache Antwort: Ich habe in Basel viele Freunde gehabt. Museumsdirektoren, Kuratoren – etwa Franz Meyer, Katharina Schmidt oder Dieter Koepplin. Sie haben meine Kunst ausgestellt und gekauft. Aber ich wohne auch noch in Deutschland und arbeite auch in Italien und Österreich. Ich bin ja ein unruhiger Typ. Schon Ihre erste Ausstellung in Berlin machte 1963 Schlagzeilen. Man warf Ihnen Unsittsamkeit vor.Der Staatsanwalt hat einige Bilder beschlagnahmt, und ich musste beweisen, dass das Kunst war. Das Bild, um das es ging, hiess «Die grosse Nacht im Eimer» und stellte einen masturbierenden Mann dar, nicht?Wenn Sie so wollen, ja. Aber das Bild ist nicht realistisch. Die Figur auf dem Bild hält zwar einen grossen Kolben in der Hand – aber ob es jetzt ein Löwe ist oder ein Mensch, das ist nicht deutlich. Die Figur ist monströs. Und die Interpretation… Ist es ein Selbstporträt? Ist es Adolf Hitler? Die ist dem Zuschauer überlassen. Der eigentliche Skandal sei gewesen, sagt man heute, dass sich da einer mit der deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt hat, die tabuisiert war.Diese Interpretation ist richtig. In Ostdeutschland hätte ich ein solches Bild nie ausstellen dürfen. In Westdeutschland ging das, und in einer Kunstgalerie irgendwo wäre das unbemerkt geblieben. Aber in Berlin gab es kein «Unbemerkt», weil hier die Besatzungsmächte das Klima bestimmten. Es gab – und das zu Recht – die Erziehungsabsicht der Franzosen, der Engländer und der Amerikaner. Wie äusserte sich die?Teils ganz begeisternd, etwa mit der Moma-Ausstellung, die 1958 in unserer Kunstschule gezeigt wurde. Diese Ausstellung abstrakter amerikanischer Malerei war grossartig. Wie alle meine Kommilitonen habe auch ich versucht, der Abstraktion zu folgen. Und schnell gemerkt: Das ist nicht mein Weg. Und hatten dann den Einfall, Ihre Bilder auf den Kopf zu stellen, um Figuratives und Abstraktes zu verbinden?Das war schon ein bisschen komplizierter. Es ging darum, Picasso zu überwinden. Wie muss man das verstehen?Wie alle jungen Leute, die aus dem Osten kamen, war ich zuerst Picasso-Anhänger. Picasso war, das darf man nicht vergessen, ein Kommunist. Es gibt diese Zeichnung von ihm: «A ta santé, Staline!» mit dem Champagnerglas zum Geburtstag. Aber auch Picasso malte nach der Natur – um sie dann im Bild zu demolieren. Ich konnte das nicht. Was nicht? Natur demolieren?Überhaupt nicht nach der Natur malen. Ich konnte mich nicht vor irgendeine Realität stellen und versuchen, ein Bild zu malen. Ich malte nach meiner Erfindung – bis 1969. Was passierte dann?Zunächst fing ich an, nach Fotografien zu malen. Bei der Arbeit legte ich die Fotos auf den Tisch und malte ein auf dem Tisch liegendes Bild. Wenn das Bild liegt, kann man um den Tisch herumgehen. Wo ist jetzt oben und unten, bitte schön? So fing alles an. Ein Film über Sie heisst «Georg Baselitz, ein deutscher Maler». Sind Sie unter den erfolgreichen deutschen Malern der deutscheste?Also zunächst mal ist ja ein Schweizer ein Schweizer und ein Deutscher ein Deutscher. Wenn es aber um die Kunst geht, soll der das nicht mehr sein dürfen? Ein Maler oder ein Geiger darf kein Russe mehr sein und kein Franzose, sondern muss was Internationales verkörpern, was Allgemeines, er soll praktisch so sein wie ein Engel! Nicht Ihre Meinung?Natürlich nicht. Wir sind kunstgeschichtlich abhängig. Für Deutschland kam aber noch ein Argument dazu: die Zeit zwischen 1933 und 1945. Deutschsein war schlecht. Danach wurde die westliche Seite von Deutschland kolonisiert. Vollständig! Die Wirtschaft war abhängig, die Köpfe waren abhängig, die Kultur auch, weil alles, was vorher war, vom Dritten Reich belastet war. Dabei war die totalitäre Kunst, wenn man wirklich darüber nachdenkt, genau die Kunst, welche die Gesellschaft sehen will. Das müssen Sie uns jetzt erklären, Herr Baselitz.Die Gesellschaft liebt es ja gar nicht, wenn sie vor einem Chaos von einem Bild steht, nicht wahr? Die Gesellschaft liebt es hingegen, zu sehen, wenn einer eine Fahne schwingt oder einer den Pflug führt. Das ist ja das, was man sich gerne anschaut. Das klingt nach einem tiefen Misstrauen dem Publikumsgeschmack gegenüber. Auch der Demokratie gegenüber?Ja. Wenn Sie sagen, die Demokratie ist eine Staatsform, die funktioniert und funktioniert – dann sage ich: Nein, die funktioniert überhaupt nicht und existiert nur als Wort. Das erst noch missbräuchlich verwendet wird. Ich bin bereits in einer Scheindemokratie aufgewachsen, in der «Deutschen Demokratischen Republik». Ist Deutschland aktuell keine Demokratie?Überhaupt nicht. Adenauer hat noch versucht, demokratisch zu arbeiten, und wir haben damals neue Gesetze bekommen. Aber wir haben ein Wahlgesetz bekommen, das die Fragilität der Deutschen berücksichtigt und uns nicht so frei wählen lässt wie in Amerika oder in Frankreich. Was meinen Sie mit der Fragilität der Deutschen?Die Deutschen waren einfach nicht richtig im Kopf, eine Zeit lang. Woher konnte man wissen, ob sie wieder richtig sind? Im Faschismus handelte ja nicht nur der Diktator, sondern es war auch die Bevölkerung, ganz klar. Darum haben wir jetzt keine Demokratie. Worin äussert sich das?Ein Beispiel: Es gab jetzt eine Wahl. In meinem Geburtsland Sachsen entstand eine Mehrheit der Alternative für Deutschland,