Gehrys Kathedrale

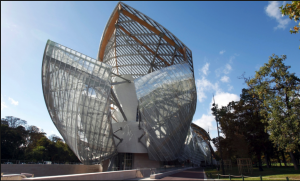

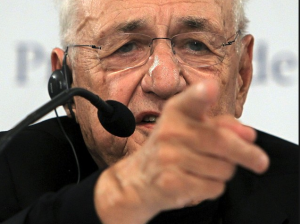

Gehrys Kathedrale Ewa Hess | 6. März 2015 – 11:20 Frank Gehry hält Hof in Paris. Gerade wird er zum König Frankreichs ausgerufen. «Le roi de France», verkündet ein Redner von der Bühne herab, «heisst heute Frank.» Frank der Erste schaut derweil drein, als ob er einen diffusen Zahnschmerz verspüren würde: nachdenklich und leicht gequält. Über dem Bois de Boulogne ziehen Wolken auf. Ihre Schatten legen sich auf das Gesicht Gehrys und tauchen die riesige Eingangshalle seines neusten Bauwerks in ein kunstvolles Chiaroscuro. Dann bricht wieder die Sonne durch. Das Gebäude, nach sechsjähriger Bauzeit erstmals zur Besichtigung freigegeben, erstrahlt in seinem stolzen Anspruch, dereinst als weiteres Weltwunder in die Menschheitsgeschichte einzugehen. Wie eine gestrandete Riesenwolke liegt die Fondation Louis Vuitton im Gebüsch des von Marcel Proust besungenen Kinderspielgartens Jardin d’Acclimatation vor Paris. Der Besucher blinzelt – gibt es das wirklich? Oder ist es eine Fata Morgana, ein transparentes Gebirge aus Einbildung, Lichtbrechung und bewegter Luft? Der Schöpfer dieser Pracht selbst scheint skeptisch zu sein. Frank Gehry mag es nicht, wenn seine Projekte aufhören, Projekte zu sein. Wenn sie von der Realität eingeholt werden. Sozialist François Hollande dankt dem reichen Mäzen «Die ganze Welt schaut heute nach Paris», fährt der Eröffnungsredner ungerührt fort. An der staatstragenden Wortwahl erkennt man, dass der dezent gekleidete Grauhaarige – sein Name ist Jean-Paul Claverie – einst ein Berater des Kulturministers Jack Lang war. Jetzt flüstert er seine Ratschläge einem anderen Mächtigen ins Ohr: dem Luxusgüter-Magnaten Bernard Arnault. Um Arnault, dem reichsten Mann Frankreichs, den Privatmuseum-Trend schmackhaft zu machen, hat es wohl keiner grossen Überredungskünste bedurft. Nicht nur in Paris werden in den kommenden Monaten private Kunsttempel der Sonderklasse dem Publikum übergeben: Im spanischen Santander beendet Renzo Piano ein vom kürzlich verstorbenen Bankenmogul Emilio Botín bestelltes Kunstzentrum, in Los Angeles überwacht das Architektenpaar Diller Scofidio (bekannt für die Expo-Wolke in Yverdon) die Endarbeit am technologisch bahnbrechenden Museum des Sammlerpaars Eli und Edythe Broad. Dafür, dass Paris beim megalomanen Museum-Monopoly mitmachen kann, ist «La Grande Nation» dem Louis-Vuitton-Moët-Hennessy-Giganten Arnault dankbar. Und dem Architekten Gehry, dessen kunstvoll krumme Baudenkmäler seit Bilbao im Ruf einer Instant-Touristenattraktion stehen. An der VIP-Eröffnung am Montag findet der Sozialist François Hollande nur bewundernde Worte für den reichen Mäzen und den Millionenbau. Dass die in Edelmetall gehauenen Louis-V-Insignien und nicht Frankreichs Nationalfarben den Eingang schmücken, scheint niemanden zu stören. Alain Delon und die französische Kulturministerin Fleur Pellerin lassen sich zu Begeisterungsstürmen hinreissen. Der von Pierre Alféri, dem Sohn des Philosophen Jacques Derrida, verfasste und von Intellektuellen wie Giorgio Agamben und Georges Didi-Huberman mitunterzeichnete Protesttext «Ist Kunst nur ein Luxusprodukt?» ist an diesem Abend kein Thema. Wie komplex und gigantisch dieser Bau tatsächlich ist, merkt man erst auf einer der Terrassen. Hier schweift der Blick zum riesigen künstlichen Wasserfall vor dem Gebäude und wandert weiter zum Eiffelturm am Horizont. Eine optisch und körperlich schier überwältigende Menge von ineinander verschachtelten Glassegeln, Holzverstrebungen, Geländern und Passerellen lässt den Besucher ganz klein werden in diesem architektonischen Dschungel. Dass das Baubudget die kommunizierten 135 Millionen Euro bestimmt überschritten hat, sieht man von blossem Auge. Mit einer wahrhaft napoleonischen Geste hat die französische Regierung mehrere Gesetze ausser Kraft gesetzt, um das Vorhaben am Rande des Bois de Boulogne zu ermöglichen. Dafür übergibt der Mäzen in einem halben Jahrhundert das Bauwerk der Öffentlichkeit. Diese Kathedrale des Lichts soll sein Image aufpolieren Paris will sich just jetzt, trotz oder gerade wegen der Dauerkrise, seine Position als Hauptstadt der Künste mit aller Kraft zurückerobern. Anlässlich der Kunstmesse Fiac vergangene Woche wird nicht nur Gehrys Versailles-Ersatz aus der Taufe gehoben, sondern auch das fertig renovierte Musée Picasso in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert in Marais und das Kulturzentrum Monnaie de Paris. Diesem gelingt mit seiner ersten Kunstausstellung sofort ein PR-Coup: Paul McCarthys an Sexspielzeug erinnernde aufblasbare Skulptur fällt einem Vandalenakt zum Opfer. Auch solche Skandale gehören dazu – und Präsident Hollande verkündet fröhlich, dass Frankreich immer auf der Seite der Künstler stehe und auch er persönlich sich eins mit Paul McCarthy fühle (wobei man sich schon fragen muss, ob Monsieur le Président dessen radikal subversives Werk wirklich kennt). Doch all das löst Frank Gehrys Problem nicht. Mit seiner dekonstruktivistischen Architektur ist Gehry spät, erst nach seinem 50. Lebensjahr, als der grosse Überwinder des White-Cube, der minimalistisch strengen Museumsarchitektur angetreten. Mit dem Effekt, dass er, den mit Künstlern wie Cy Twombly, Ed Ruscha oder Ellsworth Kelly eine tiefe Freundschaft verbindet, nun als der Inbegriff des kommerzialisierten Kunstbetriebs gilt. Genau diesem Image will er mit seinem Pariser Chef d’Œuvre, dieser Kathedrale aus Licht und Glas, entschieden entgegentreten. Ein Stöhnen und Ächzen auf den Brücken Doch dieses Gebäude, so wundersam es ist, scheitert an seinem überdimensionierten Anspruch. Anstatt wie eine Wolke gen Himmel zu streben, klammert es sich wie ein Käfer an den Boden. Da kann auch die künstlerische Direktorin Suzanne Pagé nicht helfen. Sie hat zwar einen dramatischen Soundtrack zur Eröffnung in Auftrag gegeben: ein Werk des deutschen Experimentalkomponisten Florian Hecker. Wandert man auf den Brücken und Decks des Gehry-Schiffs, hört man ein Stöhnen und Ächzen – und fühlt sich an den Fliegenden Holländer oder den Kahn des untoten Piraten Jack Sparrow erinnert. Fondation Louis Vuitton, Bois de Boulogne, Paris, Metro: Les Sablons Fondation Louis Vuitton Bernard Arnault, 65, Multimilliardär, besitzt Taschen, Parfüms, Cognacs – und Kunst. Seine geheimnisumwitterte Sammlung bekommt mit dem Bau des prunkvollen Museums von Frank Gehry im Westen von Paris ein neues Zuhause. Welche Kunst hier dereinst ausgestellt wird, bleibt rätselhaft. Zur Eröffnung zeigt die künstlerische Direktorin Suzanne Pagé wenige Werke, darunter Installationen von Ellsworth Kelly, Olafur Eliasson, Thomas Schütte, Isa Genzken und Adrián Villar Rojas. Ausstellungen von Ed Atkins, Maurizio Cattelan und Mona Hatoum sollen folgen. About Ewa HessSwiss journalist, Editor Arts @Sonntagszeitung, ZürichView all posts by Ewa Hess » @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on