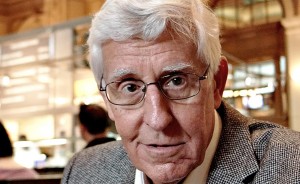

Clooney in Berlin

Clooney in Berlin Ewa Hess | 9. Februar 2014 – 20:05 Wie konnte das so gründlich schiefgehen? Es ist George Clooneys sechster Film als Regisseur, und alle anderen waren gut. Dieser eine, «Monuments Men», der gestern an der Berlinale erstmals gezeigt wurde, ist aber ein Blindgänger. Am Schluss der Pressevorführung gab es Pfiffe. Für Clooney! In Berlin! Dabei hat die Stadt dem Film, der um die Ecke in den Babelsberg-Studios gedreht wurde, so entgegengefiebert wie selten einem. Deutsche Vergangenheit in den Händen des Filmästheten – das konnte doch nur ein Hit werden. Doch so entschlossen alle waren, den Film über tapfere «Monuments Men», also eine Spezialtruppe der US-Kunstretter, gut zu finden, es ging nicht. Am Ende war es im rappelvollen grossen Saal des Berlinale-Palasts klar: Der einzige Moment echter Betroffenheit war, als ein Kollege mitten in der Vorführung einen Herzinfarkt erlitt und der Film angehalten werden musste. Eigentlich hat der Film alles für einen Blockbuster Dabei hat die Geschichte über ein Trüppchen US-Intellektueller, die in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs ihr Leben aufs Spiel setzen, um die von den Nazis geraubten Kunstwerke vor Vernichtung und Plünderung zu retten, eigentlich alles, was ein Blockbuster braucht. Erstens eine All-Stars-Besetzung, die ihresgleichen sucht. Da ist erst mal Clooney als kunsthistorischer Indiana Jones, ein Professor, der sich in einen Abenteurer wandelt. Mit von der Partie ist auch Matt Damon, mit den aus der «Bourne»-Serie bekannten imposanten Muskeln, der unbezahlbare Bill Murray mit seiner stoischen Miene, der lustige Choleriker aus «Big Lebowski», John Goodman, der charmante «Artiste» Jean Dujardin, dazu noch unser Schweizer Nachwuchstalent Joel Basman und, um dem ganzen Würze zu verleihen, die bezaubernde Cate Blanchett als eine Pariser Bilderwärterin mit Brille. Nicht dass der Film langweilig wäre. Es ist eher, als ob es gar kein Film wäre, sondern eine Abfolge von Sketches, die nicht zu einer Erzählung zusammenwachsen. John Goodman hat im ganzen Film vielleicht zwei witzige Zeilen. Die erste ist ganz am Anfang, als sich die Architekten, Restaurateure und Designmuseumsdirektoren auf den Kriegseinsatz vorbereiten und er meint, dass mit Blindmunition geschossen wird, dabei ist es echte. So geht es die ganze Zeit. Nicht nur mit dem Humor. Auch mit der Romantik. Cate Blanchett etwa spielt im Film Claire, die Frau, die während der ganzen Besatzungszeit in Paris das Raubkunstlager der Nazis im Museum Jeu de Paume heimlich von ihrer Position als Sekretärin überwacht und katalogisiert. Damit sie den Amis verrät, wo die Nazis den Genter Altar und die Brügger Madonna lagern, muss Damon sie erst überzeugen, dass die «Monuments Men» die Kunstwerke nicht selbst klauen. Kaum ist ihm das gelungen, öffnet sie ihren strengen Dutt und lädt ihn zum Essen ein. Sehr subtile Symbolik. Dabei hat Clooney, der Frauenschwarm, bisher mit jedem seiner Filme bewiesen, dass zwischen seinen attraktiven Silberschläfen mehr Hirn steckt, als die meisten Männer neidvoll vermuten. Die Filme waren alle gut – und jeder von ihnen machte sich für eine Tugend stark. Denn darin ist Clooney ganz der traditionelle Mann aus den Südstaaten, mit einem warmen Empfinden für Recht und Anstand (ausser mancher seiner Freundinnen gegenüber). In «Confessions of Dangerous Mind» geisselte er – visionär – den Zynismus der US-Geheimdienste. In «Good Night, Good Luck» machte er sich für die Pressefreiheit stark, in «The Ides of March» liess er einen politischen Ränkespieler scheitern. Bei «Monuments Men» muss dem grossen Liebhaber europäischer Kultur, die er so gerne in seiner kultivierten Villa am Comersee feiert, ein Übermass an Respekt im Weg gestanden haben. Man sieht es direkt vor sich, wie Clooney vor all diesen Rembrandts, Renoirs, Cézannes und van Eycks in Ehrfurcht erstarrt – und seinen Film vergeigt. «Monuments Men» ab 20. Februar 2014 bei uns im Kino About Ewa HessSwiss journalist, Editor Arts @Sonntagszeitung, ZürichView all posts by Ewa Hess » @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on Twitter for 13 years, since 26 Nov 2009 (via @twi_age). 01:00:51 AM Dezember 13, 2022 von &s @askewa folgen Neueste Beiträge Baselitz‘ WeltI likePrivate Sales, ein SchattenspielAdieu John BergerTalk mit Jacqueline Burckhardt Blogroll FAQNews-BlogPop MattersRevue 21Support ForumWordPress-Planet Themen Ai Weiwei Amerika Andy Warhol Aphrodite Ascona Baron Heinrich Thyssen Basel Biennale Venedig Bird’s Nest Caravaggio China Fischli/Weiss Fondation Beyeler Frank Gehry Georg Baselitz Gerhard Richter Ghirlandaio Gstaad Gurlitt Gustav Klimt Harald Szeemann Keanu Reeves Kunst Kunstmuseum Basel Louise Bourgeois Maja Hoffmann Maria Lassnig Marlene Dumas Melinda Nadj Abonji Monte Verità Nachtkritik Oprah Winfrey Pipilotti Rist Schweizer Architektur Schweizer Film Schweizer Kunst Schweizer Literatur Shakespeare Simon de Pury Thomas Hirschhorn Ugo Rondinone Urs Fischer Valentin Carron Warhol Weltwoche Previous PostNext Post Schreibe einen Kommentar Cancel Reply Logged in as Ewa Hess. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*